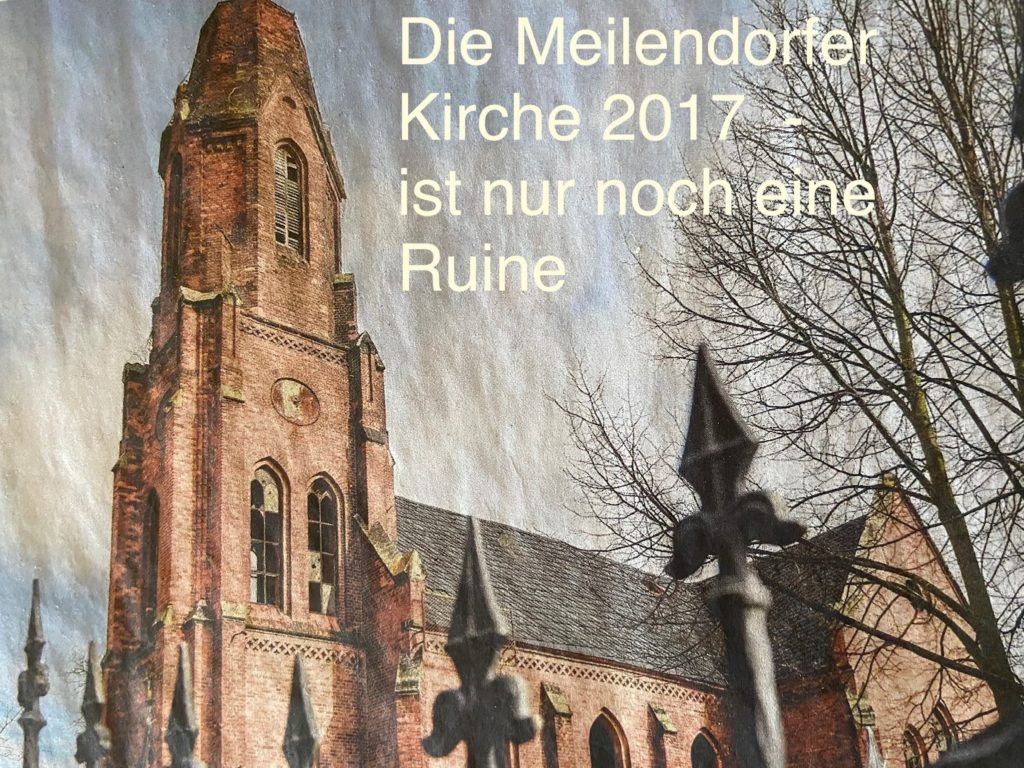

Fraßdorf o.K. (o.K. bedeutet = ohne Kirche)

Bereits im März 2017 hatte Dr. Jan Brademann zu

einem Vortrag über die Kirche in Meilendor eingeladen. Auch für die Fraßdorfer war

dieser Vortrag sicherlich von großem Interesse.

Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich

einige Fragen in den Raum stellen mit der Hoffnung, daß vielleicht jemand eine

Antwort geben kann.

- Warum

wurde 1717 in Meilendorf eine Kirche gebaut, obwohl Fraßdorf damals schon mehr

Einwohner hatte als Meilendorf?

- Ist Meilendorf

nie „wüst“ gefallen und hatte deshalb immer eine Kirche?

- Hatten

die „wüsten“ Dörfer JESUAR oder ETZDORF eine Kirche?

- Warum

gehörte Fraßdorf bis ca. 1650 zur Kirche Quellendorf und dann danach zu

Meilendorf?

Es ist also noch viel zu

recherchieren…

Zum

Thema

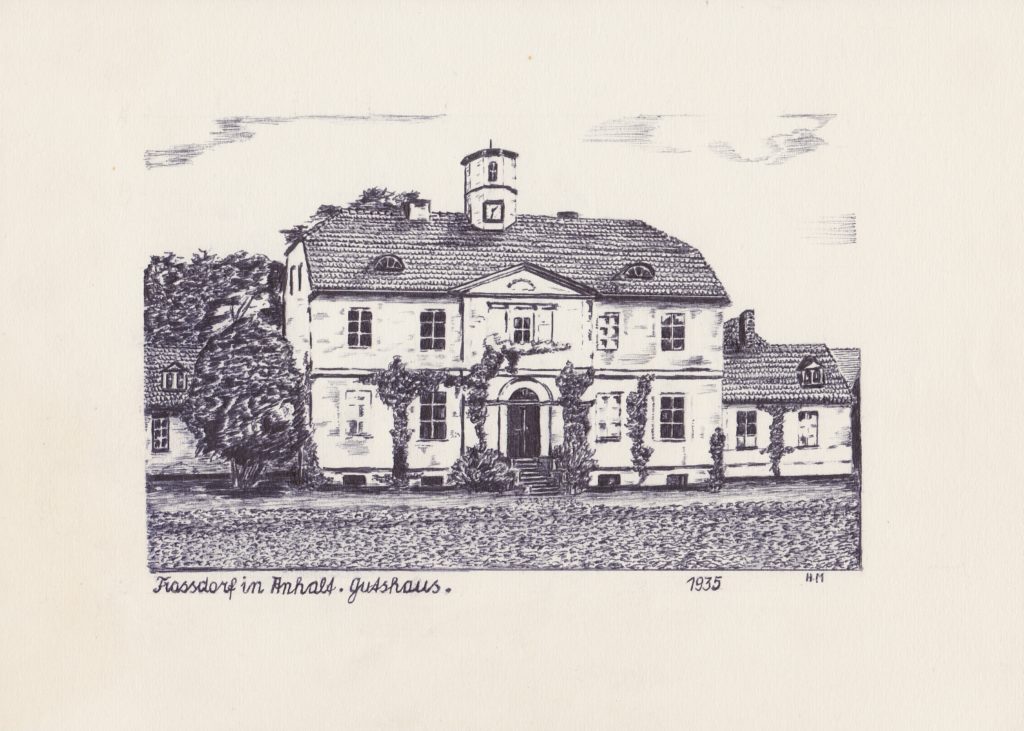

Im Jahre 1587 wurde Jobst Heise zu Reinsdorf (bei Görzig)

mit dem „erbautem frey Ritterdienstgut“

in Fraßdorf belehnt, welches wahrscheinlich kurz vorher entstanden sein muß.

Mit dem Bau des Rittergutes sind sicherlich dann auch die Leute zur

Bewirtschaftung des Gutes angesiedelt worden. Zu dieser Zeit gehörte Fraßdorf

wahrscheinlich zur Kirche Quellendorf.

Das ist anzunehmen, da 1651 eine Überschrift im Kirchenbuch von Meilendorf lautet: „Meilendorfer Taufregister, wozu auch Fraßdorf (oft Fraßdruff) von Altersher“ geschrieben steht.

Da Fraßdorf im Frühsommer des Jahres 1644

völlig zerstört und ohne Einwohner war, wurden dann wohl die neu angesiedelten

Leute der Kirche Meilendorf zugeordnet.

Wer also nach seinen Vorfahren recherchiert, muß bis ca. 1650 im Quellendorfer Kirchenbuch suchen!

Ob das so ist, weiß ich auch nicht so genau.

Im Jahr 1761 wurde ein neues Lehnbuch für das

Amt Fraßdorf angelegt. Darin sind die Fraßdorfer Untertanen namentlich genannt

und ihre Belastungen festgelegt worden. Ein vermutlicher Vorfahre meiner

Familie – Christoph Gotthardt – besitzt 6 Morgen Acker, Erbzins Martini 4 Taler

und gibt die Sterbefälle 17 Groschen zur Lehnware. Er gibt dem Pfarrer zu

Quellendorf 1 Groschen 6 Pfennige und 1 Metze Roggen und dem Schulmeister

daselbst 2 Pfennige und ½ Metzte Roggen.

Damit stellt sich die Frage: wenn nun Fraßdorf seit 1651 zur Kirche Meilendorf gehört, warum dann 1761 der Pfarrer von Quellendorf von den Fraßdorfern Abgaben erhält?

Was weiß man über die Kirche von Meilendorf?

Eine Kirchenvisitation von 1534 (Reinhold

Specht) schreibt folgendes:

„Pfarrgüter : 3 Hufen, Zinsen 22 Schl. (Scheffel) Korn, – 22 Schl. Zinsen 22 Gr.

-1 eiserne Kuh, zinst 1 Pfd Wachs – Können sich keinen eigenen Pfarrer und Küster halten, sondern geben dem Pfarrer zu Quellendorf jährlich 25 Gr. 9 Schl. Korn. Offertorium, 2 Neujahrsumgänge für die Verwaltung ihrer Pfarre.

Vorhegen die Custerey selb, süngen, was sie konnen.

- Kirchengerät und Barschaft:

1 grünes Ornat mit Requisiten

1 altes purpurnes Ornat

1 Meßbuch; 1 Agenda

1 silb. Pacificale

5 Schock bar Geld.

- Aus der Kirche sind vor Jahresfrist 31 Fl. und ein Kelch gestohlen:“ (fast wie heute)

Weiter steht im „anhaltischen Land- und Amtsregister des 16. Jh. S. 141 f.

„1547 Der Pfarre zugehoer:

Es hat eine uf Clein Körnitzker Marke, die wirk(t) Peter Schadewald zu Zubeck, pachtet 10 Schl. an Hafer und rocken.

Item (ebenso) es hat 23 eiserne Schaf, zinset jährlich 23 gr.

Item 1 eisern Kuh, zinset 2 ½ gr.

Item 28 schl. Getreide an Hafer und rocken jerlich zins aus Meilendorf“

Es ist anzunehmen, das Fraßdorf doch zur

Kirche Meilendorf gehörte, aber der Quellendorfer Pfarrer aushelfen mußte.

Wie es aber um die Bereitschaft in die Kirche

zu gehen bestellt war, zeigt folgender Brief des Reupziger Pfarrers Ernst

Reinschmidt (zuständig für Meilendorf) an den Superintendenten in Dessau von

1676:

„Wol Ehrwürdiger, Andächtiger und Hochgeahrter Superintendent pp

weil meine kranken fuße von geschwulsten und hitzigen blattern mir noch fast tag und nacht große schmertzen machen, so daß ich um die 6. bis 7. wochen keine Schuhe habe können anziehen, und daher solches nicht allein unterdessen meinen HochgeEhrten Herrn Superintendenten, sondern auch den Herrn Secretarium, in Abwesenheit des Herrn Cantzlers berichtet und gebeten, daß das nun vor 2 Jahren abgefaßte decretum an die Meilendorffischen Anspänner ausgefertiget, und ihnen mit ansehnlicher bedrohung anbefohlen werden möchte, damit sie mich mit fuhre bey diesen beschwerlichen zustande abholen sollen, so ist doch bis dato nichts erfolget, haben auch geantwortet: sie hätten keinen befehl bekommen, und ob sie gleich denselben bekommen würden, wollten sie es doch allein nicht thun, wo nicht die von Adel, als Juncker Heise zu Fraßdorff und Juncker Schammer Pächtinhaber zu Zehmig ihre fuhren ihnen verrichten wurden.“

Das sagt uns, daß die Leute doch nicht so

gottesfürchtig waren und froh waren, wenn der Pastor nicht kam. Auch Junker

Heise aus Fraßdorf war da nicht besser, obwohl er sicherlich Pferde und Kutsche

zur Verfügung hatte.

Sie müssen sich vorstellen, wie die Zeit um 1676

war. Man mußte zu Fuß nach Meilendorf. Feste Straßen gab es nicht. Pferde hatte

nicht jeder. Und dann wurde auch noch Kollekte eingesammelt. Da ist man lieber

einmal nicht in die Kirche gegangen.

Über die Kirche von Meilendorf, die auch die

Fraßdorfer ist, möchte ich in einem weiteren Aufsatz berichten.